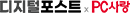

스마트폰과 태블릿PC에 밀려 고전하던 노트북 시장이 울트라슬림의 강세로 그야말로 훈풍을 맞고 있다. 일반 노트북 판매량은 이미 지난해에 넘어섰고, 지난해 3분기까지 국내에서 판매된 노트북 중 60%가 울트라슬림 노트북이다. 시장에 등장한 시점인 2011년과 비교하면, 5년 만에 13배 가까이 판매량이 증가한 셈이다.

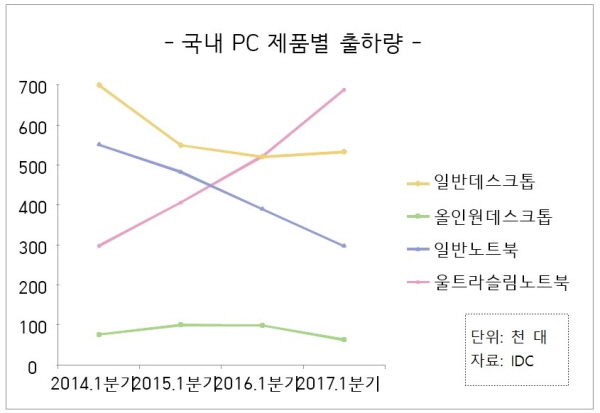

그 중 LG전자 그램은 2014년 첫 출시 이후 시장의 확대에 일조했다는 평가를 받고 있다. 그란데 사이즈의 커피 두 잔과 맞먹는 가벼운 무게를 갖추면서도, 매해 혁신을 통해 더 가볍고 개선된 노트북을 선보여왔기 때문이다. 한 때 위기에 봉착했던 LG전자가 초경량 노트북 시장의 강자로 서기까지 그 과정은 어떠했을지, 지금부터 그 이야기를 살펴보자.

노트북 시장을 믿다

“980g의 노트북을 만들자.” 2012년 말, LG전자 PC개발자들에게 미션이 떨어졌다. 개발자들은 불가능한 얘기라며 당황해했고, 성능이 아닌 무게에 집중하는 게 맞느냐는 비판적인 목소리도 나왔다.

그 당시만 해도 노트북은 태블릿PC에 밀려 사라진다는 관측이 많았다. 때문에 기존 기업들은 PC와 관련된 사업을 대폭 축소했다. 그만큼 PC시장의 전망이 암울하다는 판단이었다. 그 예로, 2011년 말엔 글로벌 IT기업인 HP가 PC 사업을 매각하거나 분사하겠고 밝혔고, 삼성전자는 PC사업부를 IM 부문에 통합시켰다. 국내 뿐 아니라 글로벌 사업도 대폭 축소했다.

LG전자 PC사업부도 이러한 상황에서 자유로울 순 없었다. 시장은 날이 갈수록 암울해졌다. 2012년, 2013년 출시한 울트라북 시리즈가 예상보다 부진한 성적을 기록하면서 끊임없는 매각설은 꼬리표처럼 LG전자를 따라왔다.

LG전자의 초경량 노트북 그램 시리즈는 이러한 상황을 타개하기 위해 기획됐다. 우선 LG전자는 노트북을 태블릿PC나 스마트폰 등의 다른 기기들이 대체하지 못할 것으로 판단했다. 해당 기기들이 콘텐츠를 소비하는 용으로는 제격일지라도, 문서 작성이나 각종 작업용으로는 부족하다는 생각이었다. 이에 따라 LG전자 수뇌부는 노트북 시장에서 살아남을 수 있는 방법을 강구했다.

편리함은 무게로부터

2013년만 해도 국내 노트북 시장에선 삼성전자의 노트북과 애플의 맥북 에어가 주도권을 잡고 있었다. 이 때 노트북 시장은 인텔이 제시한 ‘울트라북’을 따르려는 흐름이 일었다.

울트라북은 노트북의 얇기와 사용시간 등에 중점을 둬 이동성을 강조한 규격이다. 당시 제시된 기준은 13.3인치 이하 화면 기준 두께 20mm, 14.0인치 이상 23mm였다. 여기에 HD 비디오 재생은 6시간, 9시간의 윈도8 유휴 시간을 갖춰야 했다. 2013년도 하스웰 탑재 제품부터는 터치스크린을 탑재하는 조건도 추가됐다.

독자 규격으로 나온 맥북 에어는 울트라북이라는 규격과는 상관이 없었지만, 이외의 많은 제조사들은 울트라북에 맞춘 노트북을 출시했다. 얇고 사용시간이 긴 노트북이 그 자체로 트렌드가 됐기 때문이다.

그 당시 울트라북 중 13인치 급은 가벼운 편이라고 해도 1kg를 훌쩍 넘어섰다. 무게에 대한 제약을 두지 않다보니, 제조사에서 크기만 맞춰 내놓는 경우가 비일비재했다.

그러나 문제가 있었다. 소비자는 노트북의 두께보다 무게 때문에 불편함을 느꼈기 때문이다. LG전자의 조사결과 또한 마찬가지였다. 상당수 소비자들은 울트라북 규격의 노트북이 여전히 휴대성이 좋지 못하다고 답했다. LG전자는 이러한 반응에서 힌트를 얻었다. 초경량 노트북의 가능성을 엿본 것이다.

그 결과 터치스크린과 같이 없어도 사용하는데 큰 지장이 없는 기능을 포기하고 가벼운 무게에 좀 더 집중하자는 전략이 세워졌다.

kg의 벽을 깨다

2014년, 국내 노트북 시장에 새 바람이 불었다. LG전자의 그램이 출시되며 초경량 노트북이 주목받게 된 것이다. 2014년형 그램은 13.3인치의노트북 최초로 1kg의 벽을 깼다. 980g이라는 무게는 그 자체로 LG전자에게 혁신의 상징이었다. 990g의 노트북보다 더 가벼운 980g의 노트북을 만들어 한 차원 높은 혁신을 보여준다는 포부가 담겨져 있었다.

‘kg’에서 ‘g’으로 노트북 무게 단위가 바뀌기 까지 LG전자 개발자들은 수많은 시행착오를 겪었다. 수백 가지의 부품이 들어간 노트북의 무게를 줄이기 위해서 각 팀마다 전자저울을 들고 1g의 무게에도 사투를 벌였다. 실제로 당시 출시된 그램의 하판을 열어보면, 내부가 여러 부품들로 복잡하게 얽혀져 있는 것을 볼 수 있다. 최대한 공간 활용을 효율적으로 해 무게를 줄이려는 시도가 있었기 때문이다.

이러한 집요함과 절실함은 매해 개량돼 출시되는 그램마다 빛을 발했다. 2015년형 그램14는 무게가 980g으로 동일하면서 화면은 오히려 14인치로 커졌다. 2016년형 그램15는 세계에서 가장 가벼운 15.6인치 노트북으로 기네스북에 등재됐다.

업계 관계자는 “당시 15.6인치 노트북은 육중한 무게로 책상에 두고 사용하는 경우가 많았다”며 “2016년형 그램15는 도저히 실현 가능성이 없어보였던 1kg의 벽을 허물었다는 점에서 그 자체로 화제였다”고 말했다.

그 결과 경쟁업체의 노트북이 육중한 무게로 ‘데스크노트’라는 오명을 얻을 때, 가벼운 노트북 하면 ‘그램’을 떠올릴 만큼 LG전자는 국내 노트북 시장에서 큰 성과를 얻어낼 수 있었다.

혁신은 멈추지 않는다

▲ 탄소나노튜브로 재설계된 60Wh의 LG화학 배터리가 탑재된 올데이 그램. 탄소나노튜브는 항공기 동체, 자동차 부품, 2차전지 등에 다양하게 적용되는 차세대 신소재로, 전기 전도율과 열 전도율, 강도 또한 기존 소재보다 월등한 점이 특징이다.

일반적으로 배터리에는 전자의 흐름을 도와주는 물질인 ‘양극 도전재’가 들어가는데, 이 때 양극 도전재를 탄소나노튜브로 사용하면 기존보다 그 양을 적게 넣어도 동일한 성능을 구현할 수 있다. 그리고 그 여유 공간에 전기에너지를 생산하는 ‘활물질’을 더 넣어 만든 것이 이번 올데이 그램에 장착된 대용량 배터리다.

덕분에 기존 대비 용량은 1.7배나 증가했고, 한 번 충전으로 노트북을 오랜 시간 사용할 수 있게 됐다.

LG전자는 올해 새로운 도전을 시도했다. 사용시간을 대폭 늘린 초경량 노트북, ‘올데이 그램’을 선보인 것이다. LG전자가 무게 뿐 아니라 시간에 집중한 이유는, 자체 실시한 소비자 조사 결과 가벼우면서도 오래 쓸 수 있는 노트북에 대한 요구가 큰 것으로 나타나서다.

배터리의 중요성은 스마트폰 시장에서도 엿볼 수 있다. 최근 스마트폰의 경우, 일체형 배터리 채택이 늘어나면서 배터리 용량과 그로 인한 사용시간이 선택 기준의 하나가 되고 있기 때문이다.

때문에 LG전자는 오랜 시간 사용할 수 있는 노트북을 만들기 위해서, 배터리에 집중했다. 이 과정에서 LG화학과 손을 잡아, 내부엔 신소재 탄소나노튜브로 설계한 60Wh 용량의 배터리가 탑재됐다. 이외에도 디스플레이, 외관 재질 등 제품 개발을 위해 LG전자의 핵심 계열사가 힘을 합쳤다. 덕분에 사용시간은 기존 그램 시리즈보다 대폭 늘어났다. 그러나 대용량 배터리가 탑재됐음에도 초경량 무게는 유지됐다.

기존의 그램 시리즈처럼 가벼운 무게를 강점으로 내세운 초경량 그램도 선보였다. 전작과 비교하면 최대 150g(13.3인치 기준)이나 가벼워졌다. 키보드 백라이트가 지원되지 않지만, 올데이 그램보다 110g정도 가벼운 무게를 갖췄다. 노트북의 경우 품 안에 안고 다니거나 가방 안에 넣고 다니는 등, 자주 위치를 옮겨 사용하는 기기인 만큼 일상생활에서 사용할 경우 그 차이가 더욱 뚜렷하다.

주목할 점은 전작보다 향상된 성능이다. 인텔의 카비레이크가 탑재돼 6세대 대비 쾌적한 사용환경을 제공한다. 또한 듀얼 채널도 지원된다. 이는 전작과 비교되는 점이다. 듀얼 채널로 구성할 경우, 내장 그래픽 성능이 높아지는 효과를 누릴 수 있다. 발열 및 소음 문제를 개선하는 메가 쿨링 시스템도 도입됐다.

LG전자는 지금까지 소비자의 입장에서 가장 필요한 기능은 무엇일지 고민해왔다. 성능에 집중하면서도, 사용하기에 불편함이 없는 노트북을 만들기 위해 여러 방안을 모색한 것이다. 그 결과 1kg 대의 벽을 무너뜨리고 혁신에 가까운 무게의 그램을 선보였고, 올해에는 최대 24시간 동안 어댑터 연결이 필요없는 올데이 그램을 내놨다. 이처럼 LG전자는 매년 새로운 패러다임을 제시하고 있다. 앞으로 LG전자가 펼칠 혁신이 기대될 수밖에 없는 이유다.